麻木久仁子の面接授業レポート

「ワインの基礎知識」

麻木久仁子さんの面接授業レポート第2弾。今回は「ワインの基礎知識」(山梨学習センター/柳田藤寿教授・山梨大学ワイン科学研究センター)に参加していただきました。前回の「静岡の特産農作物ミカンを知る」(静岡学習センター/八幡昌紀准教授・静岡大学農学部)で面接授業の魅力に感動し学生たちと交流を深めた麻木さん。ワインが大好きということもあり、今回の授業を希望。さっそく、麻木さんの面接授業レポートをお届けします。

-

人気面接授業「ワインの基礎知識」にワクワク!

-

2024年1月7日、「ワインの基礎知識」に特別に一部参加しました。場所は甲府市内にある山梨大学ワイン科学研究センター。ブドウの栽培やワインの醸造をはじめ日本ワインの歴史やワインを取り巻く環境を学び、ワインのきき酒にもチャレンジできるというとても人気の高い授業です。ワイン大好な私にとってはさらに楽しみな面接授業です!

-

お昼前に山梨学習センターに到着。村松俊夫所長にごあいさつに伺い、お話を聞くことができました。

-

-

-

まず面接授業の会場となる山梨大学ワイン科学研究センターについて説明してくださったのですが、山梨大学ワイン科学研究センターはわが国唯一の研究機関として1947年(昭和22年) に設置されたそうです。研究目的に限られますがブドウ栽培、ワイン醸造、ワインの保管も行っているとのこと。戦後すぐに作られて50年、60年と寝かされているワインもあるかもしれません。授業の中で見学することができるということでと期待感が高まります。

-

全国で学んでいる学生との交流は刺激的!

-

村松所長へのごあいさつが終わると、ちょうどランチの時間。村松所長と「ワインの基礎知識」の講師である柳田藤寿教授(山梨大学ワイン科学研究センター)が午後の授業のオリエンテーションを兼ねて学生のみなさんと一緒にランチ会を開いてくださりました。

-

-

-

今回の受講生は、定員20名に対して95名の応募があり、5倍近い倍率(!)。抽選を突破した少しお話を皆さんに聞いてみました。

ある東京から来た女性は、「昨日は馬刺しを食べて、今朝は武田神社とお城に行ってきました。授業以外でも楽しんでいます」と満喫している様子。

また、兵庫から来た60歳の男性は名誉学生(6コースをすべて卒業した学生)で現役の医師。37歳に入学し、20年かけてすべてのコースを卒業したそうです。「放送大学での学びは忙しいときもマイペースで続けられる」と話してくれました。

そして、地元山梨の81歳の男性は、70歳を過ぎてから11年間地域の社会福祉協議会でご活躍中。みなさん仕事に学びに、刺激を受けます。学生のみなさんと話をすると、単位が欲しいから仕方なく出席しているという人は1人もおらず、全員が学ぶこと自体を楽しんでいることが印象的。 -

ワインの知識を深めてから…

-

ランチ会が終わると午後の授業が始まりましたが、ここで前日から授業を受けている学生のみなさんがレポートを書く時間が設けられました。これはチャンスタイム!と思い、その時間で柳田教授からワインを取り巻く地球環境の変化と日本のワイン作りについてお話を伺いました。

-

-

日本ワインの評価が世界で高まっている点について柳田教授は、「日本人は勉強熱心で技術力も高いのでそれが功をなしているのではないでしょうか」と言います。さらに、「昔は違ったのですが今は日本のワインは世界に出しても恥ずかしくないほどクオリティが高い。僕もホテル椿山荘で『日本で飲もう最高のワイン』という品評会をやっているのですが、コンペティションで争うことで切磋琢磨し、賞を獲ることで人気があがることが浸透してきたから、みんなが『がんばろう』となってきたのだと思います」とも。

その証拠に、全国ワイナリーの数も、20年間はずっと約200だったものが、ここ5年で約400に倍増したそう。北海道でも増えたんですって。その背景には地球温暖化の影響があり、これまでブドウを栽培するには寒すぎた場所、それこそ北海道などでも、最近ではワインを作れるようになったことを知りました。「ワインの基礎知識」ではそういうことも講義の中で話してくれるそうです。ワイナリーの数など、何気なく耳にしていた情報について、理由や背景がわかるようになるのが、学びの醍醐味ですね。 -

地下に眠るワイン。同じ年のワインも?!

-

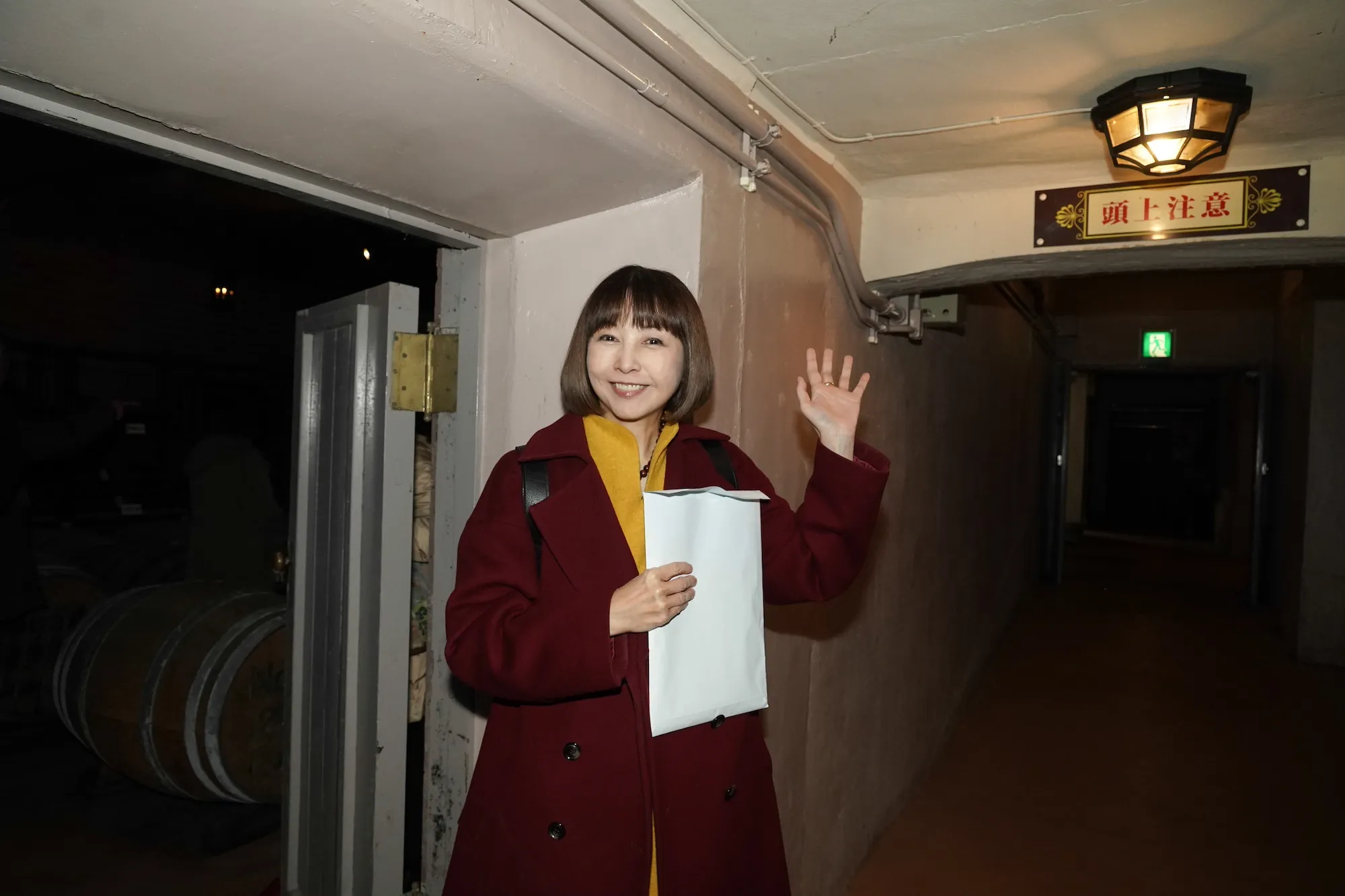

その後、いよいよ「ワイン科学研究センターの見学」の授業が始まります。ランチ会ですっかり意気投合した学生のみなさんと一緒に向かったのは防空壕跡を利用して作られた「ワイン貯蔵庫」。階段を下りると急にひんやりとして天井に手が届きそうなくらいの高さの地下通路があり、奥に「ワイン貯蔵庫」がありました。

-

-

「ワイン貯蔵庫」樽がいくつもあり、匂いを嗅がせていただくと本当に上品なワインの香りがします。

-

-

次の写真で柳田教授が持っているのは1950年製造のワイン。貯蔵庫のあちこちに貼られたラベルを見ると古いものから新しいものまであり、私が生まれた1962年に誕生したワインもありました。

-

-

-

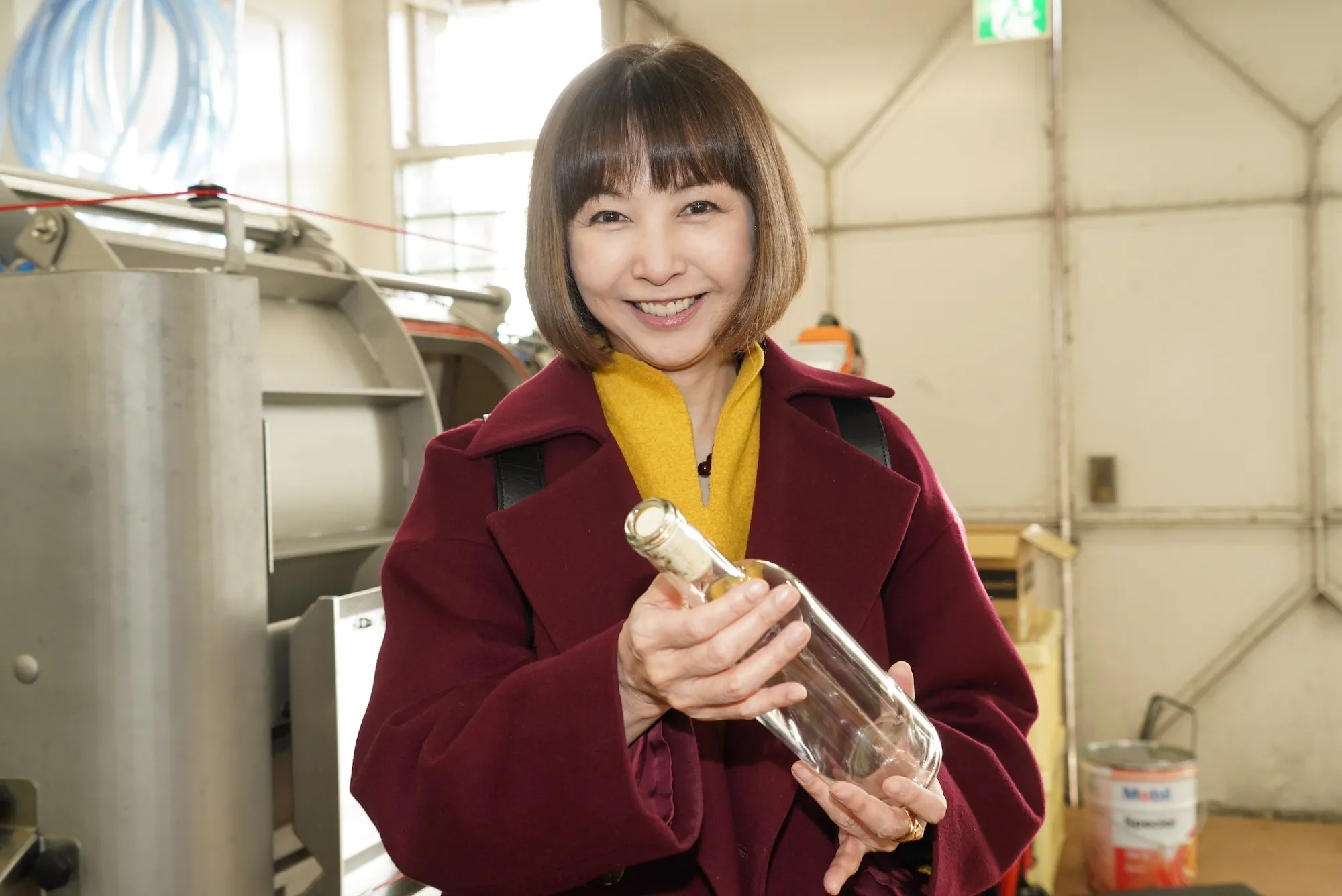

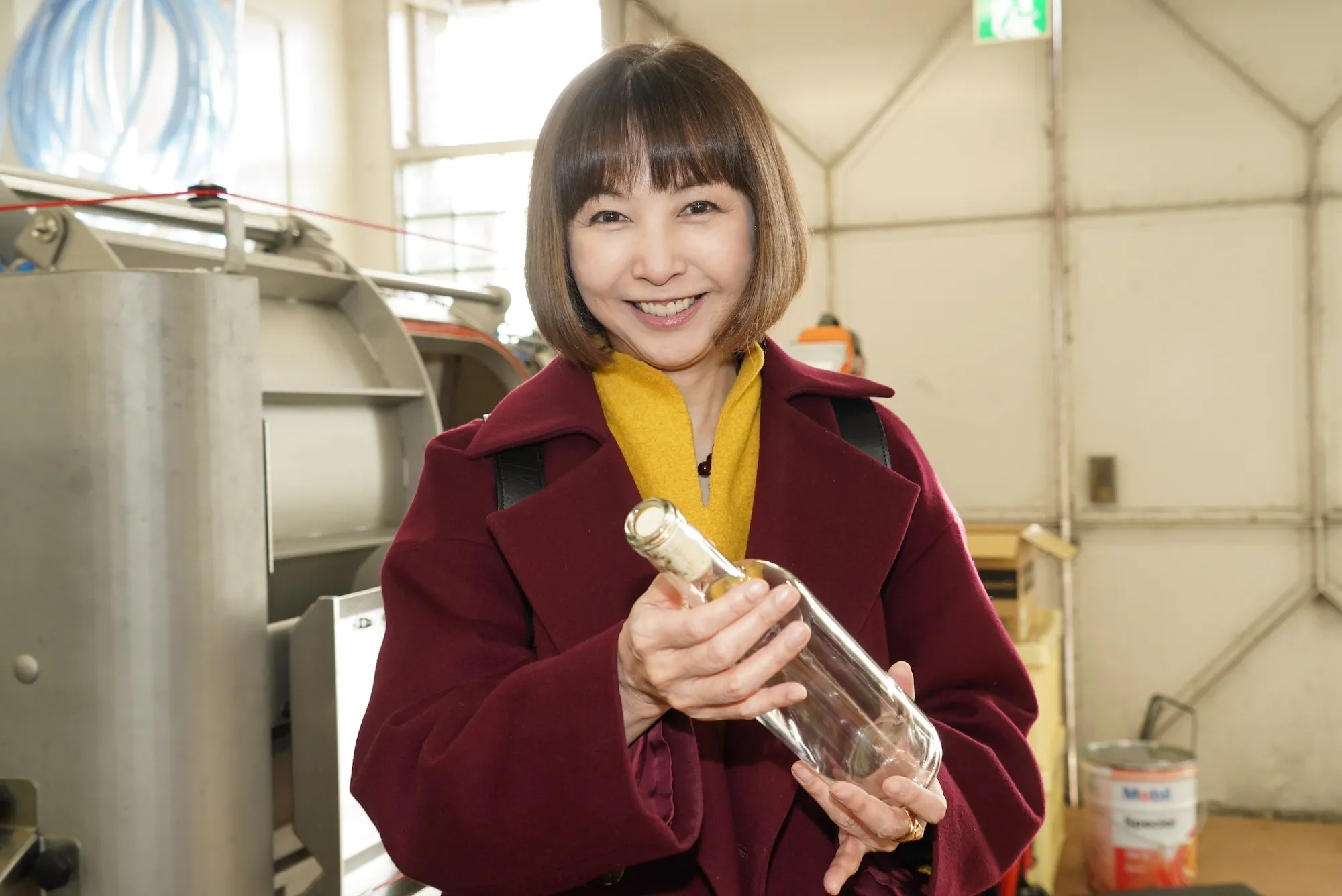

ワイン科学研究センターには圧搾機や蒸留装置もあり、専用の装置を使って瓶にコルクを詰める作業を体験させて頂きました。すべてが本物でこんな体験ができるのは面接授業ならではだと思います。

-

-

-

待ちに待ったテイスティング!

-

見学を終えると、いよいよ最後のセッション、『実際のきき酒』がスタート。テイスティングシートが学生全員に配られ、柳田教授が自ら学生たちの机に置かれたグラスにワインを注いでくださいます。甲州ワインをはじめ何種類かのワインをテイスティングし、シートに「外観」「香り」「味」「後味・余韻」の項目ごとに点数を付けていきます。

-

-

-

-

甲州ワインは飲みやすくてかろやかで品質の高さを実感できましたし、山梨のアイスワインもドイツのアイスワインに負けないくらい美味しかったです。そんな授業もあっという間に終わってしまいました。名残惜しいですが今回はこれで終わりです。

その他にも、山梨学習センターでの面接授業の話も聞きました。例えば「仏教思想と現代生活」では、日蓮宗総本山である身延山の宿坊に宿泊し、早朝から実際にお勤め(修行)をするそうです。また、昔に水晶が採れた山梨らしく「クリスタル科学」の面接授業もあり、人工水晶を作って自分で作った水晶を持って帰ることができるとのこと。うーん、楽しそう…(笑)。

皆さんも全国各地の授業に、ぜひ参加してみてくださいね。学びの仲間がどんどんできるはず。 -

村松俊夫山梨学習センター所長にごあいさつ。

村松俊夫所長より魅力的な面接授業のお話をたくさん伺いました。

柳田藤寿山梨大学ワイン科学研究センター教授。

老若男女全国から学生が参加。

柳田教授はとても気さくな方で緊張もほぐれました。

防空壕跡を利用して作られた地下通路。天井がこんなに低いんです!

樽からは上品な香りが!

これが1950年製造のワイン!どんな味なのか想像もできません。

1962年のワイン。私と同い年のワインだなんて、なんだか不思議。

私が栓をした瓶です。こんな体験もできて感激!

こちらは蒸留装置。こんなに大きいんですね。

柳田教授が自らワインを注いでくれました。

「香り」も大切な審査項目。

ワイン好きの皆さんでも、採点はとっても真剣な様子。

受講生の皆さんありがとうございました。