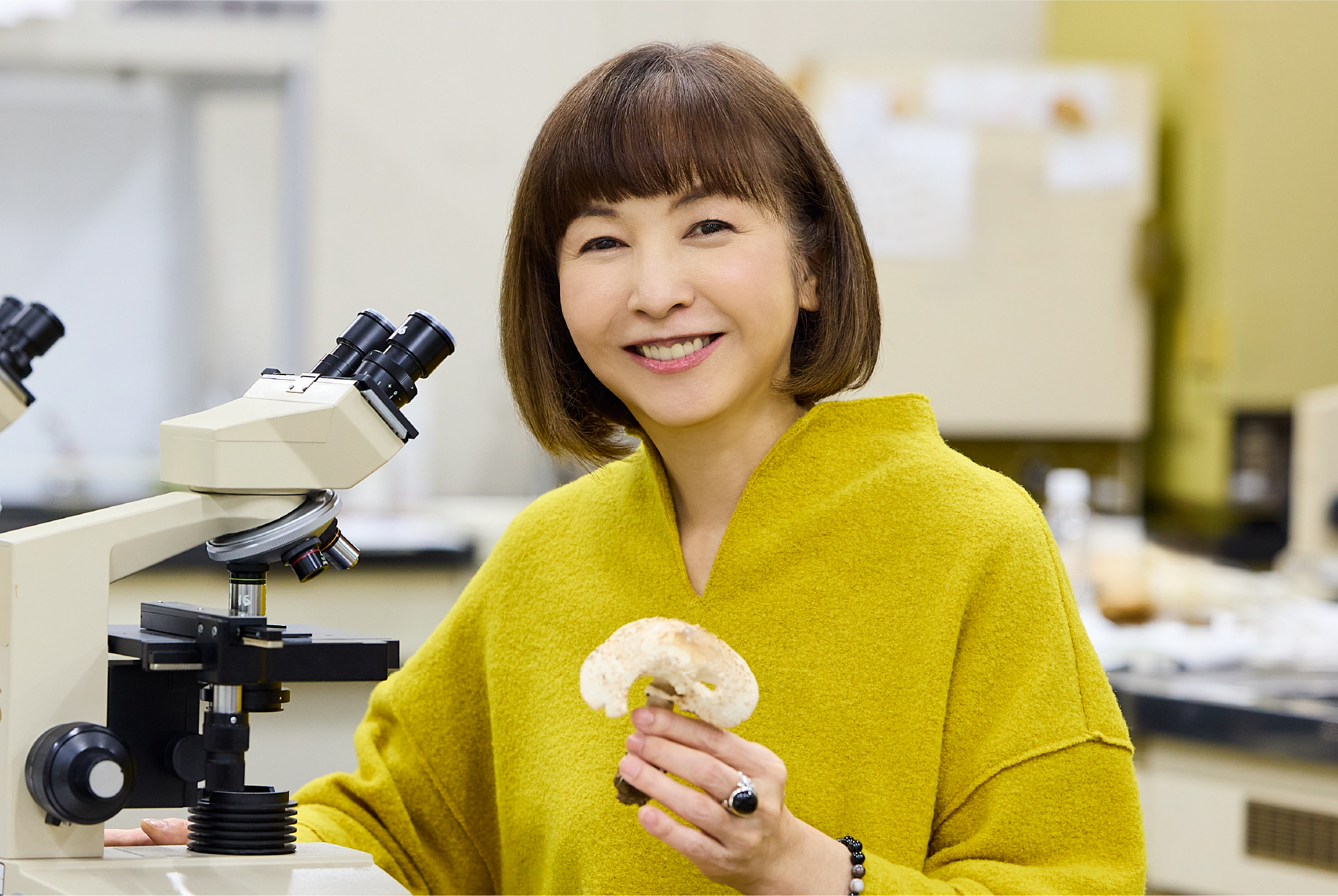

麻木久仁子の面接授業 体験リポート

~第6弾「きのこの観察」~

麻木久仁子さんの面接授業リポート第6弾。今回は「きのこの観察」(千葉学習センター/根田仁 放送大学非常勤講師)に参加していただきました。顕微鏡を使う授業のようですが、麻木さんは上手に観察できたのでしょうか、さっそくリポートしてもらいましょう。

-

放送大学本部のある千葉県千葉市へ

-

今回は放送大学本部のある千葉県千葉市へ向かい、本部と同じ敷地内にある千葉学習センターで面接授業に臨みました。科目名が「きのこの観察」ということで、天気が良ければ学校の敷地内に生えているきのこを採取するかも知れないと聞いていましたが、あいにく小雨が降っていて、屋外活動には適さない空模様。

屋内の教室で、講義や事前に採取してあるきのこを観察する授業が行われるそうなので、気持ちを切り替えていきましょう。 -

見たことも聞いたこともないきのこたち、名前のないきのこも!

-

1時限目はパワーポイントのスライドショーを見ながら、先生が一つひとつのきのこについて解説してくださいました。

名前のついているきのこは日本に3,000種類ほどあるそうですが、名前のないきのこも多く、 名前の分かっているきのこでも、人間が食べられるかわからない種類が多いのだとか。私も薬膳をやっているので、薬として使われるきのこがあるのは知っていましたが、見たことも聞いたこともないきのこが満載で、改めて種類の多さや、食べられるきのこの少なさを知りました。よくニュースになりますが、自ら山で採ったきのこを食べて中毒になる人がいるのも分かります。

根田仁 先生(放送大学非常勤講師)

-

1時限目は先生がスライドショーを映しながら解説

-

数十年ぶりの顕微鏡に四苦八苦

-

2時限目はまず、顕微鏡を使った観察の準備です。教室には一人1台の顕微鏡が用意されているのですが、そのセッティングが第一関門。なぜなら、顕微鏡を触るのも数十年ぶりですから、どこをどう操作すれば観察できる状態になるのか、さっぱり分かりません。実は、そんな不慣れな受講生たちのために、先生はちゃんと準備されていました。放送大学のミニゼミの受講生たちに、サポートスタッフとしての参加を依頼していたのです。

放送大学には、放送授業や面接授業とは別に、「ミニゼミ」があります。これは、小規模なゼミみたいなものと言えばいいでしょうか。少人数で先生を囲みながら、先生の専門分野をテーマに発表や討論、実験などを行います。今回サポートスタッフとして参加してくれたのは、菌類を学ぶミニゼミの受講生なので、顕微鏡の操作はお手の物です。 -

サポートスタッフに手伝ってもらって顕微鏡を準備

-

変わった生態のきのこもあって、まさに多種多様

-

顕微鏡のセッティングが終わると、1時限目と同じようにスライドショーを見ながら、先生の解説に耳を傾けます。1時限目は、見られる季節できのこを分類していましたが、2時限目は胞子の色や傘と柄の関係、大きさ、生態などを基準に分類されていました。

きのこには、見た目は毒々しくて「いかにも毒きのこ」なのに、実は毒性のないきのこがある一方、見た目はおいしそうで食べられるかと思いきや、食べられないきのこもあるそうです。

そのほか、クモの体から養分を吸収して生える「クモタケ」というきのこや、松かさ(まつぼっくり)から生える「マツカサキノコモドキ」というきのこもあって、その生態も多種多様。 -

-

一通り解説が終わると、顕微鏡による観察がスタート

-

一通りスライドショーによる解説が終わると、次はいよいよ顕微鏡を使った観察です。あらかじめ用意されていたきのこの一片をプレパラートに乗せ、レンズのピントを合わせます。

しかし、ここでも四苦八苦。結局サポートスタッフに手伝ってもらいながらピントを合わせ、何とかきのこの胞子が鮮明に見えました。

このきのこの胞子が顕微鏡でとても良く見えたので、接眼レンズにスマートフォンをかざして、胞子の様子を撮影したほど。しかも、あまりにも綺麗に撮れたので、思わず「教材にしたいくらい!」と叫んでしまいました。

-

よく分からないからこそ、きのこは可愛い?

-

最後に、根田先生に少しお話を聞きました。まず私が疑問に思ったのは、「どうしてきのこなのか」という点です。先生がきのこに興味を持ったのは高校生の頃だそうで、ますます興味が湧きました。多感な高校生がアイドルや異性ではなく、「きのこを可愛い」と思ったのは、きのこに対する疑問が次々とあふれ出てきたから。確かに何千種類もあって、その何割もよく分かっていない生物ですから、興味は尽きませんね。そんな分からないことの多いきのこですが、放送大学の受講生たちに、専門家として学んだ知識を教えると、素直に喜んでくれる。それが先生のやりがいにつながっているそうです。しかも、きのこは身近にたくさん生えています。今回面接授業のあった千葉学習センターのキャンパス内はもちろん、都会の真ん中でも思わぬところで見られるそうなので、無暗に採って食べては駄目ですが、今度じっくり観察してみようと思いました。

-

受講生の皆さんありがとうございました。

本記事は麻木久仁子氏の了解の下、放送大学学園の企画・編集にて掲載しています。