| 学長メッセージ | 地域貢献への取り組み | 科目群履修認証制度 (放送大学エキスパート) |

面接授業 (スクーリング) |

地域貢献活動をする 学生の紹介 |

| 和歌山学習センター | 平成29年度 | URL:https://www.sc.ouj.ac.jp/center/wakayama/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

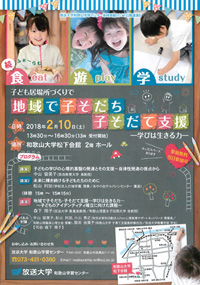

| プロジェクト名:続 食・遊・学びの子ども居場所づくりで地域で子そだち・子そだて支援―学びは生きる力― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1.プロジェクト概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

子どもが心豊かにのびのびと育つことができる「地域で子そだち・子そだて支援」の実現に向けて取り組む。「子ども居場所づくり」活動を支援しつつ、学びの課題を考える。自然相手やグループ遊びで遭遇する課題の解決、実行の決断などで学びは問題解決と、行動する力、生きる力となることを知る。そのため、次のことを実施する。①「子ども居場所づくり」活動の応援、②「子どもの学び支援」をテーマとする研究者及び地域リーダー塾学生を講師とする公開講演会、③食・遊・学びのおもしろ野外プログラム、④地域リーダー塾学生によるハロー地域貢献の随時開催と活動紹介および参加への呼びかけ、まとめの⑤「地域で子そだち・子そだて支援―学びは生きる力―」フォーラム開催。⑥報告書作成。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2.プロジェクトの成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1)地域貢献活動を広げるため、これまでの報告書や活動スナップ写真を使い宣伝の立て看板を作成して学習センター内に掲示した。また、面接授業の休憩時間を借りてパンフレットを配り参加の呼び掛けを行った。新たに数人がメンバーとして加わった。 2)和歌山県かつらぎ町新城の「美しむらづくりの会」と共同・連携して、「子どもと大人の山村留学体験」とする子どもおもしろ野外プログラムを3日間にわたり実施した。「子ども食堂」からも参加した。初日にイカダ作りをし、毎日の午後の川遊び、早朝ラジオ体操、そしてお勉強会や夜の花火大会、さらにトマト収穫、山村散策など、子どもたちは元気に心から楽しんだ。 3)「子どもの学び」をテーマとする二つの公開講演会を実施した。第一回は、「学習が困難な状況にある子どもの学び」と「学びは胎児期から始まっている」をテーマとして、第2回は、「地域で子そだち・子そだて支援―学びは生きる力」を主テーマとして「子どもの学びの心理的基盤の発達とその支援」、「未来に輝き続ける子どもたちのために」、「子どものアイデンティティ確立」をサブテーマとして、教育研究に携わる専門家、幼保教育担当者、NPO、リーダー塾学生が登壇して講演と意見交流を行った。 4)これ等の活動の成果を報告書としてまとめた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3.プロジェクトの課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| よく遊びよく食べよく眠る、そんな環境でこそ子どもは育つ。友だちや自然を相手に遊ぶことで課題あるいは未知と出会い、考え、チャレンジし、そして解決する喜びを知る。学びへの好奇心と心構えができる。遊んだ経験に乏しい親たちも含めた遊びと学びの環境を提供することが課題である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4.今後の展開計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 食・遊・学びをキーワードに「地域で子そだち・子そだての支援」を継続する。町の親子が参加する、イカダ作りと川遊び、収穫体験、食事作り手伝い、山里探検、学びといった「山村ふるさと体験」の実施を支援し、過疎山村の地域活性化にも繋げたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5.参加者の感想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今年度初めてリーダー塾の活動に参加させていただきありがとうございました。 あまり活動に参加出来ませんでしたが、その中から新城地区への山村留学にて経験させていただいた事をレポートさせていただきます。 この山村留学にはボランティアスタッフというだけではなく、私自身の子ども(6歳)と一緒に体験者としても参加させていただきました。参加していた子ども達は豊かな自然とふれあい、どの子も目を輝かせていた姿はとても印象的でした。自然の中で遊ぶ子ども達の姿は本当にイキイキとし、この姿が本来子ども達が持っている姿なのだろうと感じました。 この山村留学の参加者の中では私の子どもが一番幼かったのですが、お兄ちゃん・お姉ちゃん達と一緒に遊びたい、お兄ちゃん・お姉ちゃん達も小さい子の面倒を見てあげようと交流が生まれていました。日々の生活の中では異年齢の子ども達が一緒に遊ぶという事は少ない社会だと感じます。自然という同じツールを使う事によって、年齢の垣根が低くなり交流が生まれやすくなったのでは?と感じました。普段の生活の中でも異年齢の子ども達がもっと一緒に遊べる環境をどうやって作り出していけばいいのか探っていかなければいけないと考えさせられました(教育と心理コース Tさん)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6.写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||