500タイトルを超える「特別講義」から精選した『放送大学クラシックス』放送大学テレビ(BS 231ch)にて、毎週木曜日21:00~放送中!

40年の歴史を持つ放送大学の、500タイトルを超える「特別講義」から精選した「放送大学クラシックス」。その時代に何が取り上げられ、歴史の中でどのような意味を持つのかを示すアーカイブス番組です。

『失敗と発明の構造('86)』

1986年度に作られた「失敗と発明の構造」は、ソニー研究所の菊池誠所長(当時)による世界最先端の企業での研究現場の試行錯誤とイノベーションについての記録です。

出演

-

菊池 誠(ソニー中央研究所所長(当時))

放送日

-

4/6(木)21:00~

-

4/8(土)9:00~(再)

『文化の多様性の認識へ その1('87)~人種・文化~』

1987年度に作られた「文化の多様性の認識へ」は、現代の思想に大きな影響を与えたフランスの社会人類学者クロード レビ・ストロース氏の講演です。その1では「人種と文化」を取り上げます。

出演

-

クロード レビ・ストロース(社会人類学者)

放送日

-

4/13(木)21:00~

-

4/15(土)9:00~(再)

『文化の多様性の認識へ その2('87)~日本人から学ぶもの~』

1987年度に作られた「文化の多様性の認識へ」は、フランスの社会人類学者で思想家のクロード レビ・ストロースによる講演です。その2では「日本人の文化とは」について取り上げます。

出演

-

クロード レビ・ストロース(社会人類学者)

放送日

-

4/20(木)21:00~

-

4/22(土)9:00~(再)

『日本海域の古代史像('88)』

1988年度に作られた「日本海域の古代史像」は、門脇禎二京都府立大学学長(当時)による、日本海文化圏から見た古代史の新しい姿に迫る記録です。

出演

-

門脇 禎二(京都府立大学学長(当時))

放送日

-

4/27(木)21:00~

-

4/29(土)9:00~(再)

『数学の不思議('89)』

1989年度に作られた「数学の不思議」は、フィールズ賞を受賞した小平邦彦東京大学名誉教授による「数学」の不思議と魅力を伝える講義です。

出演

-

小平 邦彦(東京大学名誉教授)

放送日

-

5/4(木)21:00~

-

5/6(土)9:00~(再)

『加速器科学('90)』

1990年度に作られた「加速器科学」は、西川哲治高エネルギー物理学研究所名誉教授による「加速器科学」研究への取組の歴史とこれからを伝える講義です。

出演

-

西川 哲治(高エネルギー物理学研究所名誉教授)

放送日

-

5/11(木)21:00~

-

5/13(土)9:00~(再)

『量子化学の発展とコンピューター('90)』

1990年度に作られた「量子化学の発展とコンピューター」は、大野公男学術情報センター教授(当時)による「量子化学」の未来と現代につながる「量子コンピューター」の姿を伝える講義です。

出演

-

大野 公男(学術情報センター教授(当時))

放送日

-

5/18(木)21:00~

-

5/20(土)9:00~(再)

『酒造りの歴史と技術①('91)』

1991年度に作られた「酒造りの歴史と技術」は、柚木学関西学院大学教授(当時)による、弥生時代から始まる地域に根差した「酒造り」の歴史と技術を伝える講義。①は伊丹酒の時代です。

出演

-

柚木 学(関西学院大学教授(当時))

放送日

-

5/25(木)21:00~

-

5/27(土)9:00~(再)

『酒造りの歴史と技術②('91)』

1991年度に作られた「酒造りの歴史と技術」は、柚木学関西学院大学教授(当時)による、現代の酒どころの元となる江戸時代の「酒造り」の歴史と技術を伝える講義です。②は灘酒の時代です。

出演

-

柚木 学(関西学院大学教授(当時))

放送日

-

6/1(木)21:00~

-

6/3(土)9:00~(再)

『民謡の伝播と変容('92)』

1992年度に作られた「民謡の伝播と変容」は、民謡研究家の竹内勉氏による、九州から青森まで一つの民謡が伝わる中で大きく変容して伝承される姿を現地取材で伝える講義です。

出演

-

竹内 勉(民謡研究家)

放送日

-

6/8(木)21:00~

-

6/10(土)9:00~(再)

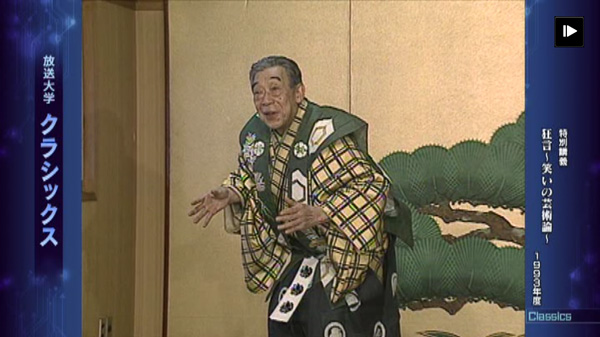

『狂言~笑いの芸術論~('93)』

1993年度に作られた「狂言~笑いの芸術論~」は、狂言師の茂山千五郎(十二世・七五三)氏による、「笑い」に注目した様々な狂言の表現で見せる「狂言~笑いの芸術論~」です。

出演

-

茂山 千五郎(狂言師)

放送日

-

6/15(木)21:00~

-

6/17(土)9:00~(再)

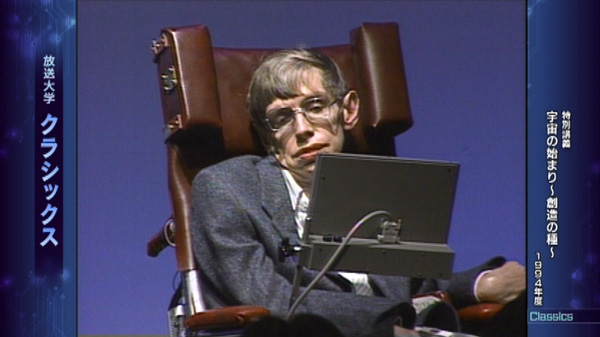

『宇宙の始まり~創造の種~('94)』

1994年度に作られた「宇宙の始まり~創造の種~」は、ケンブリッジ大学のホーキング博士による「宇宙の始まり」と、それに基づく文化論を伝える講義です。

出演

-

スティーブン・W・ホーキング(ケンブリッジ大学教授(当時))

-

佐藤 勝彦(東京大学教授(当時))

放送日

-

6/22(木)21:00~

-

6/24(土)9:00~(再)

『五十音図の歴史('95)』

1995年度に作られた「五十音図の歴史」は、馬淵和夫筑波大学名誉教授による、明治に始まり様々な変遷をたどる五十音図の歴史と変化を分析する講義です。

出演

-

馬渕 和夫(筑波大学名誉教授)

放送日

-

6/29(木)21:00~

-

7/1(土)9:00~(再)

『鬼来迎~農村信仰と鬼舞~('96)』

1996年度に作られた「鬼来迎~農村信仰と鬼舞~」は、三隅治雄元実践女子大学教授による農村文化の中に深く根付く「鬼舞」伝承の意義を伝える講義です。

出演

-

三隅 治雄(元実践女子大学教授))

放送日

-

7/6(木)21:00~

-

7/8(土)9:00~(再)

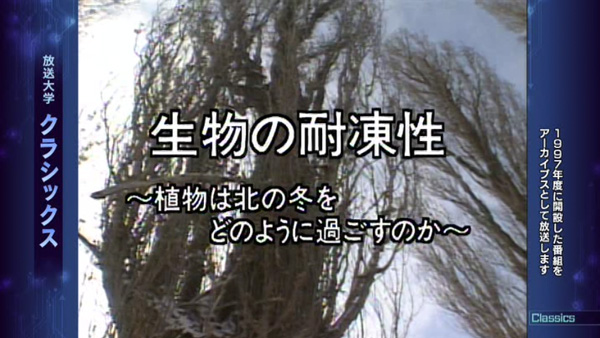

『生物の耐凍性~植物は北の冬をどのように過ごすのか~('97)』

1997年度に作られた「生物の耐凍性~植物は北の冬をどのように過ごすのか~」は、吉田静夫北海道大学名誉教授による厳冬期の植物の特性を捉え分析する講義です。

出演

-

吉田 静夫(北海道大学名誉教授)

放送日

-

7/13(木)21:00~

-

7/15(土)9:00~(再)

【このあとも、さまざまな講義の放送を予定しております。】

『オペラを語る('00)』

2000年度に作られた「オペラを語る」は、音楽評論家の遠山一行氏と笠原潔放送大学助教授(当時)による文化としての「オペラ」の講義です。

出演

-

遠山 一行(音楽評論家)

『清朝末期の事件帖~画報を読む~('00)』

2000年度に作られた「清朝末期の事件帖~画報を読む~」は、北海道大学の武田雅哉助教授(当時)による中国の史料である「画報」を基に清朝時代を探る講義です。

出演

-

武田 雅哉(北海道大学助教授(当時))

『日本語ワードプロセッサの開発('00)』

2000年度に作られた「日本語ワードプロセッサの開発」は、ワープロ開発者の森健一氏による日本語変換機能の実現に向けての多様な過程を伝える講義です。

出演

-

森 健一(東芝テック取締役社長(当時))

担当

-

三雲 節

番組の視聴方法

BS放送の放送大学テレビ(BS231ch)よりどなたでも無料でご覧いただけます。上記日程以降にも再放送を行います。詳しくは放送大学ウェブサイト「番組表」をご覧ください。