国際交流の取り組み

2025年度放送大学国際シンポジウム開催のお知らせ

2025年度放送大学国際シンポジウム「平等な学習機会を実現するデジタルバッジの可能性」を開催します。

開催日時:2025年12月3日(水)13:00~17:30(開場・受付開始 12:30)

会場:放送大学東京文京学習センターB1F 多目的講義室1

※Zoomによるオンライン配信あり

中国 湖北公開大学からの来訪報告書

6月25日(水)湖北公開大学来訪

はじめに、苑教授、青木教授、小二田准教授が出席し、来訪者との意見交換を行いました。意見交換では、お互いの大学での教育の現状や特色、授業運営における工夫や課題などについて、活発な議論が交わされ、双方にとって参考となる情報交換の場となりました。その後、OUJミュージアムや制作スタジオへの施設見学を実施いたしました。OUJミュージアムでは、本学の放送授業がこれまでどのように発展してきたか、またその歩みに関する詳細な説明を行いました。続く制作スタジオでは、実際の撮影セットを使った記念撮影も行い、来訪者の皆様にも非常に楽しんでいただけました。全体を通じて、お互いの大学の取り組みや状況について活発な意見交換が行われ、今後の更なる交流と協力に向けて、とても有意義な時間となりました。

中国 青海公開大学からの来訪報告書

6月13日(金)青海公開大学来訪

はじめに、岩永学長への表敬訪問を実施しました。その後、OUJミュージアム、オンラインスタジオ、制作スタジオへの施設見学を行いました。施設見学の中では、本学のオンライン授業の作成方法、特に制作スタジオ見学では、実際の撮影セットを使用し、来訪者の皆様が記念撮影を行うなど、和やかな雰囲気で交流が進みました。最後に、岩永学長、樽川財務担当理事、苑教授、青木教授、梶原係長と来訪者で歓迎昼食会を開催し、親睦を深める機会となりました。昼食会では、来訪者と本学の関係者が一堂に会し、親睦を深める貴重な機会となりました。こうした交流を通じて、両大学の繋がりがさらに強固なものとなったことを実感しております。

中国からの来訪報告書

6月10日(火)北京公開大学来訪

最初に、岩永学長へ表敬訪問を実施し、苑教授、青木教授、小二田准教授とともに意見交換を行いました。この意見交換では、双方の教育に関する見解や現状、今後の協力の可能性などについて、率直な意見が交わされました。本学と北京公開大学との間で、教育分野に関する理解をより一層深めることができ、大変有意義な機会となりました。その後、西研究棟8階ラウンジにて歓迎昼食会を開催し、参加者間の親睦を深める機会となりました。午後からは、千葉学習センター、オンラインスタジオ、OUJミュージアムへの施設見学を行い、本学のセンターの役割やオンライン授業の制作方法、さらには放送授業の歴史について詳細にご紹介いたしました。

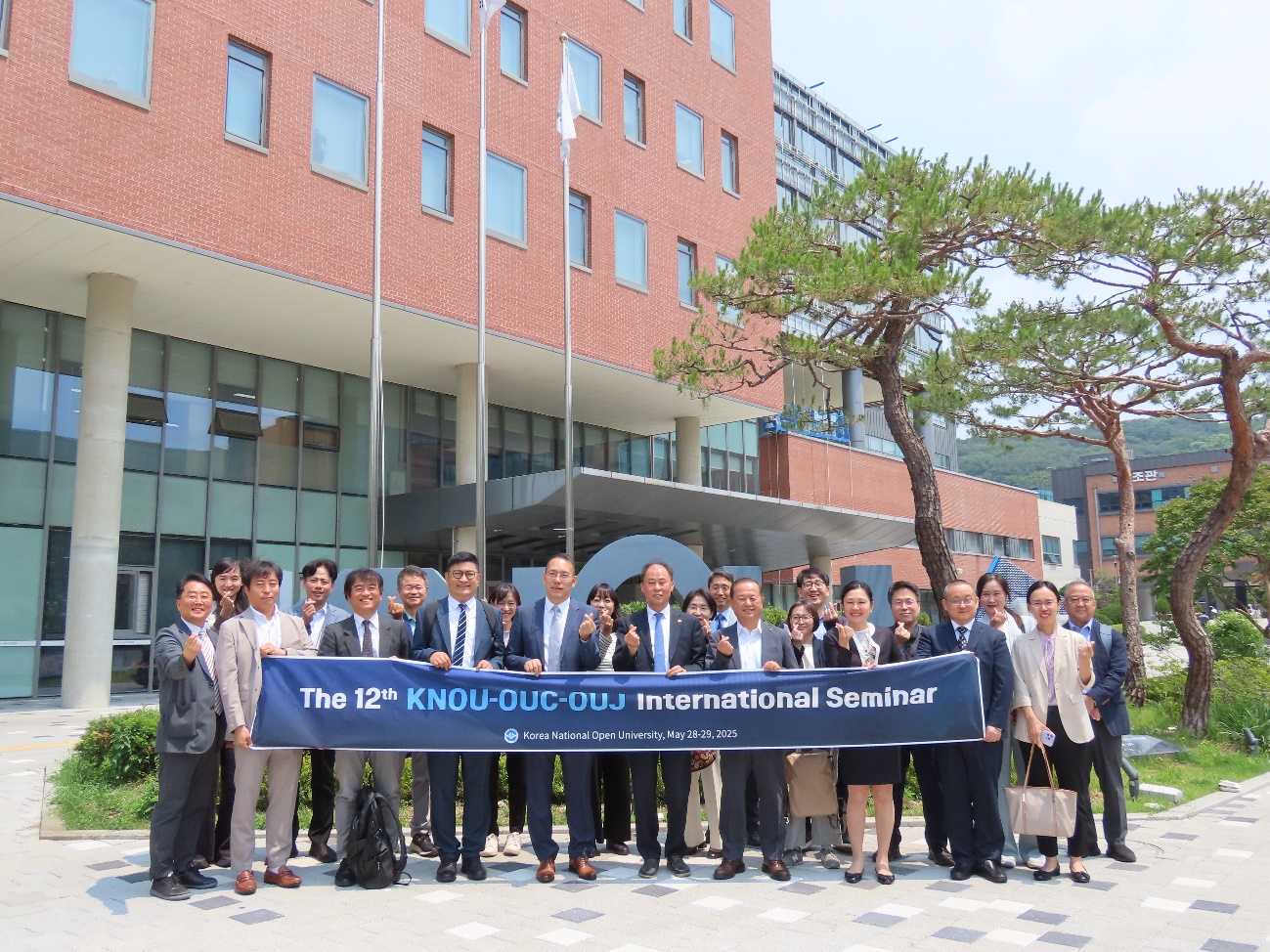

第12回日中韓セミナー開催報告

5月28日~29日に国立韓国放送通信大学大学(以下KNOU)主催により、第12回日中韓セミナーが「New Challenges and Opportunities for Open Universities in the Age of AI」をテーマとし、ソウル市内のKNOUで開催されました。本学からは岩永学長以下計6名で参加し、中国国家開放大学からも李松副学長以下6名が参加しました。

5月28日にはソウル市内のJWマリオット東大門スクエアソウルにて、着席式のコース形式でレセプションが開催されました。KNOUコ総長の歓迎挨拶により開始され、岩永学長も乾杯の挨拶を行いました。

5月29日(木)には以下のスケジュールで日中韓セミナーが開催されました。

10:30-12:00【第一部】「AI-Driven Innovations in Open University」

本学辰己教授より「Addressing Isolation in Online Learning via a Virtual Immersion Learning System」というテーマで発表がありました。また、KNOUのキム・ジェヒョン教授から「Preparation for AI-Based Innovative Education in Distance Universities」というテーマで、OUCのジン・イエン教授より「Innovative Practice of the Open University China Enabling Quality Management System」というテーマで発表があり、発表後には意見交換がなされました。

14:00-16:00【第二部】「Challenges and the Future of Open Universities in the AI Era」

本学青木教授より、「Designing Digital Belonging: 2D Metaverse as a Social Hub for Distance Learners」というテーマで発表がありました。また、OUCのワン・リナ教授より「Innovative Practice of OUC's Learning Outcomes Recognition in the Era of AI」というテーマで、KNOUのソ・ヒジョン教授より「AI in Distance Higher Education: Challenges and Opportunities for Personalized, Inclusive, and Sustainable Learning」というテーマで発表があり、発表後には意見交換がなされました。

また、AAOU(アジア公開大学連合)の職員交換研修プログラムによりOUCからKNOUへ2週間の研修に来ていた、OUCのアン・チー講師より報告が行われました。

16:00-16:30 閉会式

本学の岩永学長より次年度2026年に本学で開催予定の第13回の日中韓セミナーの開催案内があり、2日間に渡る日中韓セミナーは幕を閉じた。

マレーシア公開大学の訪問報告書

2025年4月15日~16日にマレーシア公開大学(OUM)の教員3名が放送大学を訪れました。

【4月15日(火)】

はじめに、来訪者3名と青木教授、山田教授でオンライン教育に関する意見交換を行いました。その後、学長への表敬訪問を行い、親睦を兼ねた昼食会が行われました。

午後はオンライン教育課によるオンラインスタジオや授業制作方法などの紹介、また制作部によるスタジオ設備案内と記念撮影が行われました。

【4月16日(水)】

神奈川学習センターを訪問し、職員の協力のもと、施設見学(教室、化学室、図書館など)を行われました。その後、本学国際交流サークルの学生と意見交換を実施し、3グループに分かれて放送大学での学び等について活発に交流しました。本プログラムはOUMの教員や本学の学生にとって非常に有意義であり、喜びの声が寄せられました。

中国・国家開放大学の訪問報告書

2025年4月7日(月)に中国・国家開放大学(OUC)の教職員4名が放送大学の幕張本部を訪れました。

はじめに、岩永学長へ表敬訪問が行われました。

次に、来訪者4名と本学の苑教授、青木教授、小二田教授で意見交換を行いました。OUCでの遠隔教育の実施方法などについて情報共有が行われ、活発な質疑応答がなされました。

その後、オンライン教育課の協力のもと、オンラインスタジオの見学が行われました。本学のオンライン授業の仕組みなどについて説明がなされました。最後に、制作部の協力のもとスタジオ見学が行われました。撮影セットの様子やどのように撮影が行われているのかについて説明がなされました。

2025年4月8日(火)には千葉市生涯学習センターに訪問しました。センターの役割やセンターで開催されている高齢者向けの講座を紹介していただき、質疑応答が活発に行われました。最後には施設見学が行われ、イベントで使用される講義室やPCルーム、一般の方が利用できる演奏ルーム等を紹介いただきました。今後の生涯教育がどのように展開されていくべきか活発な議論が行われました。

今回の来訪プログラムはOUCの教職員にとって非常に有意義であり、喜びの声が寄せられました。

報告

国際シンポジウム

放送大学では高等教育・生涯教育における活発なICT活用、学生および教員に対する情報リテラシー教育及びその在り方について、国内外の専門家・研究者を交えて講演・討論を展開する国際シンポジウムを開催しています。

過去の国際シンポジウムの詳細へはこちらから

交流および加盟団体

交流協定締結校

2023年10月現在、海外12の公開大学等との交流協定を締結しています。

加盟国際団体

放送大学では諸外国との交流推進のため、下記の団体に加盟しています。

本ページに関するお問い合わせ

国際連携係 Eメールアドレス:kokusai@ouj.ac.jp