国際交流の取り組み 2024年度

年度毎の国際交流の取り組み

ケニア国教育省来訪視察報告

2024年12月9日(月)に日本の通信制教育への知見を獲得することを目的として、ケニア国教育省の職員4名が放送大学の幕張本部を訪れました。

はじめに、石田審議役から放送大学の概要についての説明がありました。参加者からは多くの質問が寄せられ、活発な議論が展開されました。

次に、学長訪問が行われました。ケニア公開大学(OUK)が2023年に開校したことなどが話題に上がり、将来的な連携についても期待が高まりました。

その後、制作部の協力のもとスタジオとマスター室の見学が行われました。どのように撮影が行われているのかだけではなく、どのように放送が管理されているのかについて説明が行われました。

最後に、オンライン教育課の協力のもとオンライン授業の説明が行われました。参加者は非常に興味を持ち、多くの質問がありました。

今回の来訪プログラムはケニア国教育省の職員にとって非常に有意義であり、喜びの声が寄せられました。

2024年度放送大学国際シンポジウム開催報告

12月4日(水)、放送大学学園附属図書館AVホールで放送大学国際シンポジウムが開催されました。今回は対面とZoomのハイブリッド形式で行われました。

「国境・アイデンティティを超える公開高等教育」英語名:OUJ Symposium: Open Higher Education beyond Borders and Identitiesをテーマとし、海外から2名の専門家を講師として招き、対面・Zoomあわせて約280名の参加がありました。

第一部では、テルブカ大学副学長Dr.Rahmat Budiman氏より、””Lesson learned from Universitas Terbuka: Providing quality education across the border””と題した講演が行われました。インドネシアの通信制大学であるテルブカ大学の概要や、日本に2,000人もの学生がいること、20代の学生が学生数の多くを占めていること、海外にいる学生への学生サービスについて説明があり、学生、教員からも活発な質疑応答がなされました。

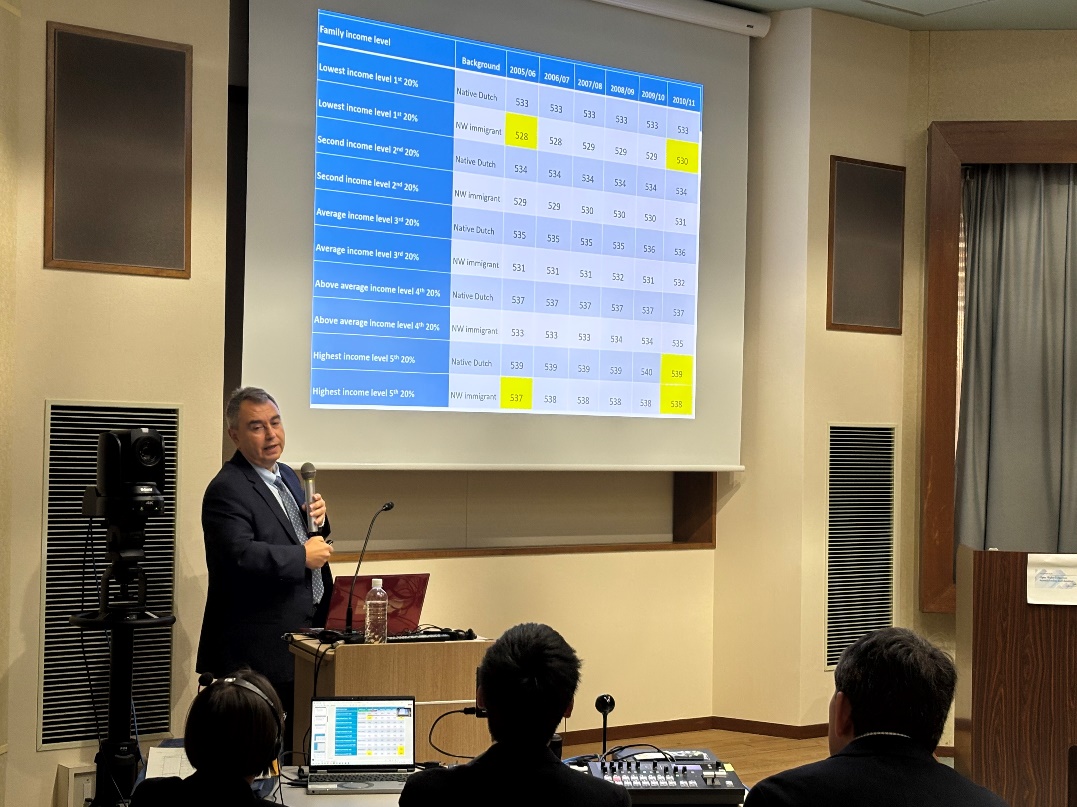

第二部では、ティルブルク大学教授Prof. Kutlay Yagmur氏より、”Promoting diversity policies in higher education: Aims of inclusive education programs in the Netherlands”と題した講演が行われました。特に初等・中等教育におけるオランダの移民教育に現存する課題、移民人材を社会に溶け込ませることを目指したMOSAICプログラムについて説明があり、学生、教職員からも活発な質疑応答がなされました。

第三部では、講演者2名と山田恒夫教授、青木久美子教授、大橋理枝教授とのラウンドテーブルを行いました。ここでは、シンポジウムのテーマにあるように、通信制教育を通してどのように物理的・精神的な障壁を乗り越えていくべきか、通信制大学同士が国際化の進展に伴いどのように手を携えていくべきかについて、両講演者の経験に基づいた様々な意見を聞くことが出来ました。

今回のシンポジウムが、放送大学の今後の展開を考える良い機会となり得れば幸いです。

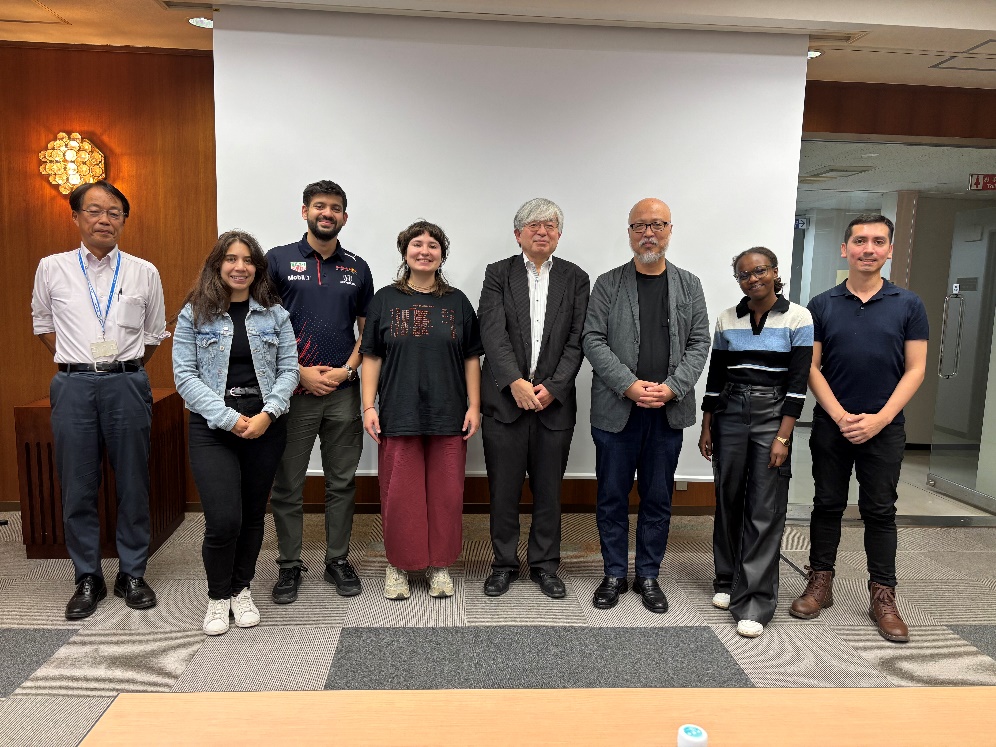

Thapar Institute of Technology and Engineering学生来訪報告

2024年10月24日(木)にThapar Institute of Technology and Engineeringの名誉実務教授と学生をはじめとする6名が放送大学の幕張本部を訪れました。

はじめに、石田審議役から放送大学の概要についての説明がありました。参加者からは多くの質問が寄せられ、活発な議論が展開されました。

次に、山田教授から「Educational DX and Digital Ecosystem」というテーマで講義が行われました。

その後、オンライン教育課の協力のもとオンライン授業の説明が行われました。参加者は非常に興味を持ち、多くの質問がありました。

最後に、制作部の協力のもとスタジオとマスター室の見学が行われました。どのように撮影が行われているのかだけではなく、どのように放送が管理されているのかについて説明が行われました。

今回の来訪プログラムはThapar Institute of Technology and Engineeringの学生にとって非常に有意義であり、喜びの声が寄せられました。

AAOU2024 参加報告

パキスタンのAllama Iqbal Open University(AIOU)で開催された、37th Asian Association of Open Universities Annual Conference(AAOU 2024)に参加しました。大会の概要は以下の表の通りです。本学からは、岩永学長、情報コースの山田(恒)教授、森本教授、国際連携係の梶原係長の4名が参加しました。

| テーマ | Expanding Horizons: Innovation in Open and Distance Learning |

| 会場 | Academic Complex, AIOU(パキスタン・イスラマバード) |

| 開催期間 | 2024年10月15日~17日 |

| 参加国・地域 | 中国、韓国など6か国・地域のオンライン参加を含め、20か国・地域 |

1日目の開会式は、国歌演奏とコーラン朗読で始まりました。開会式に続いて、3日間にわたって、基調講演、パネルディスカッション、一般講演などが開催されました。

2日目は森本教授が「Development and evaluation of a learning support site at the Open University of Japan」と題した一般講演を行いました。本学が試験運用する学修支援システムKEYAKIについて、学習意欲の向上と履修科目の選択支援が主な目的であることを述べ、実装した機能を紹介しました。

3日目に閉会式が行われました。閉会式の後、シティーツアーが開催され、本学からの4名は全員参加しました。世界的にも有数のモスクであるShar Faisal Masjidと、ショッピングモールのCentaurus Mallを訪問したほか、官庁街を車両から見学しました。AIOUの教職員には、大会の運営に加えて、毎日の送迎などで大変親切にしていただきました。

来年の年次大会は、2025年10月に国家開放大学(中国)で開催されます。

韓国放送通信大学校(KNOU)日本語学科の学生が来訪

韓国放送通信大学校(KNOU)と神奈川学習センターの学生サークルは、長年にわたり交流を続けています。その一環として、2024年9月24日に日本語学科のイ・キョンス教授をはじめ、13名の学生が本学を訪れ、施設見学が行われました。

参加者は、制作部の協力のもと、「韓国語Ⅰ」の授業収録に参加し、授業のエンディングの撮影を体験しました。その後、図書情報課の協力により、図書館の施設見学が行われました。続いて、参加者は林副学長に表敬訪問を行い、山田先生、二河先生、石田審議役も同席し、韓国の教育事情や本学の取り組みについて意見交換が行われました。最後に、オンライン教育課の協力のもとオンラインスタジオを見学し、グリーンバックを使った撮影体験を通じて、放送大学の授業形態について理解を深めました。

今回の来訪は、KNOUの日本語学科の学生にとって非常に有意義な体験となり、参加者からは喜びの声が寄せられました。

モンゴル国立大学教職員の研修生受け入れ報告書

2024年7月25日~8月6日、モンゴル国立大学のバトジャルガル・バトドルジ学務副学長をはじめとする6名の教職員が放送大学の幕張本部を訪れました。モンゴル国立大学学習支援センターの職員3名が本学のオンライン教育環境やビデオコンテンツの作成について学び、研修成果を動画コンテンツとしてまとめました。

研修初日には、本学学長室にて表敬訪問が行われました。本学からは岩永学長はじめ7名が参加し、オンライン教育等についての意見交換が行われました。

最終日には、西研究棟8階ラウンジにてコンテンツ発表会が行われました。発表会には髙橋理事長、岩永学長をはじめ多くの役員、教職員が参加しました。

開催案内

1983年、放送大学は、学びたい人が、いつでも、どこでも学べる開かれた大学というミッションの下、設立され、1985年に放送番組をスタートさせました。当時、テレビ放送は、世界の公開大学でも同じように教育活動において中心的な役割を担っていました。また、それは、どこにいてもテレビ受像器さえあれば授業を受けられるという、当時の革新的な教育のスタイルを象徴するものでした。

それから約40年の間、放送番組は多くの人に利用されるようになった一方で、インターネットの出現によって、世界中に情報が届けられるようになり、また、国際的な人の移動が活発になりました。このような中、放送を前提に設計された教育システムは、形を変えて進化する局面にあります。

放送大学が、従来のミッションを果たすために、日本の外に暮らしている人々、そして海外にルーツを持つ人々にも、積極的に教育を提供していく必要があります。

このシンポジウムでは、これらの分野で先行するインドネシアのテルブカ大学とオランダのティルブルク大学の経験と知識を手がかりとし、放送大学の活動範囲を広げる取り組みについて検討します。

テーマ

「国境・アイデンティティを超える公開高等教育」

開催日時

2024年12月4日(水)13:30~17:15

会場

千葉市美浜区若葉2-11

放送大学附属図書館 3階 AVホール

※Zoomによるオンライン配信あり

プログラム

司会進行: 林 徹 副学長

13:30~14:00 開会挨拶

岩永 雅也 学長

中川 一史 次世代教育研究開発センター長

14:00~15:00 <セッション1>

講演者: Dr. Rahmat Budiman(テルブカ大学、インドネシア)

“Lesson learned from Universitas Terbuka: Providing quality education across the border”

コメント:大橋 理枝 教授

15:00~15:30 休憩

15:30~16:30 <セッション2>

講演者: Prof. Kutlay Yagmur(ティルブルク大学、オランダ)

“Promoting diversity policies in higher education: Aims of inclusive education programs in the Netherlands”

コメント:山田 恒夫 教授

16:30~17:10 ラウンドテーブル討論

Dr. Rahmat Budiman(テルブカ大学)

Prof. Kutlay Yagmur(ティルブルク大学)

青木 久美子 教授

大橋 理枝 教授

山田 恒夫 教授

17:10~17:15 閉会挨拶

里見 朋香 理事

シンポジウム終了のお知らせ

2024年12月4日に開催された「国境・アイデンティティを超える公開高等教育」シンポジウムは、盛況のうちに終了しました。多くの参加者の皆様に感謝申し上げます。

お問い合わせ先

放送大学総務課国際連携係

E-mail: kokusai@ouj.ac.jp

ICDE Leadership Summit 2024 参加報告

2024年6月5日~7日にNGO主催でジュネーブにて「ICDE Leadership Summit 2024」が開催されました。“Ethical Leadership in the Age of AI: Rethinking Futures of Education”(「AI時代における倫理的リーダーシップとは:教育の将来を再考する」)というテーマのもとで、全体会や分科会が行われました。

1日目(6月5日)には開会式が行われた後、最初のセッションで現ICDE会長のMark Nichols 氏によるAIに関する講演が行われ、次に10名ほどの講演者が各自の国や大学での状況などについて講演を行いました。午後には “AI in Open Education in Asia”(アジアの公開大学におけるAI)と題した分科会セッションが行われ、Wawasan Open University (Malaysia) の Lily Chan 副学長、University of the Philippines Open University (Philippines) の Melinda dela Peña Bandalaria 学長、Hong Kong Metropolitan University の Kam Cheong Li 学部長がそれぞれの大学で行われている取り組みを紹介しました。本学の里見理事もフロワーから発言しました。

2日目(6月6日)は全体会として“AI, creating knowledge(s), teaching and learning”(知・教育・学習を創造するAI)という題の下でのパネルディスカッションが行われた後、分科会が行われました。午後には(主催者側のハイライトでもあると思われた)「Living Letter」を作成するためのセッションが行われ、参加者がAI活用における倫理的原則に基づく提案を出し合ったものが一つのレターとしてまとめられました。この「Living Letter」は教育の将来を形作るための行動を呼びかけるメッセージとして世界中に発信されることが期待されています(https://globethics.net/sites/default/files/media/document/2024-06/ICDE%20LS%202024_LivingLetter.pdf)。

3日目(6月7日)の午前中には全体会として "Towards an ethical framework for AI in education"(教育におけるAI活用の倫理的な枠組みに向けて)と題されたパネルディスカッションが行われ、里見理事も登壇して本学におけるAI活用の方針などについて説明しました。最後のセッションでは、連携機関である UNESCOによる、過去・現在・将来の世界の情勢を見通した上でのAI導入に関する取り組みの紹介などがあった後に閉会となりました。

全体を通して参加者たちは、AIが学生の学びを支援し、教育の個別化を進める可能性がある一方で、その導入に当たっては人間的な要素を保つことが重要であるとの認識を共有しました。また、AIの活用には文化的感受性や倫理的配慮が不可欠であるとされ、国際的な協力が求められました。特に、教育におけるAIの役割に対する責任や偏見の問題が取り上げられ、AIの倫理的な使用を確保するための政策の重要性が強調されました。AI が学習しているデータが文化的に偏ったものであるという点についての危機感の強さは特に印象的でした。

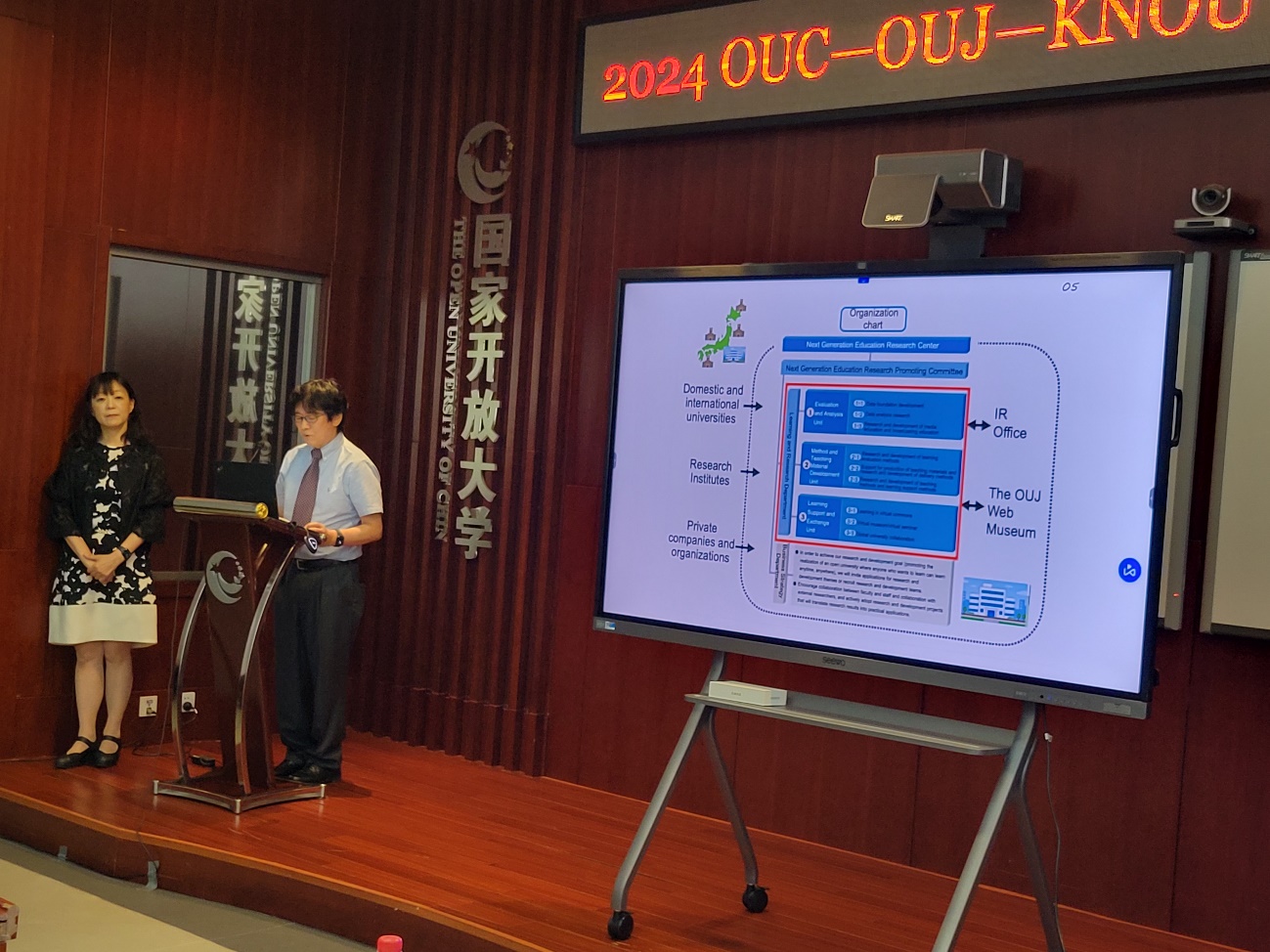

第11回日中韓セミナー開催報告

2024年6月12日~13日、中国北京の家開放大学(以下OUC)主催により、第11回日中韓セミナーが、「デジタル化によるオープン教育を通じた学習社会の構築」(2024 International Conference on Building a Learning Society Through Digitalization of Open Education)を全体テーマとし、開催されました。本学からは岩永学長はじめ6名が参加し、韓国放送通信大学校(KNOU)のSonghwan Ko学長をはじめとして、6名が参加されました。また、国際会議の参加者として、マーク・ニコラスICDE会長をはじめとして5名が招聘されました。

12日には、キャンパス見学およびレセプションが行われました。OUC・KNOUのほか、香港都会大学(以下HKMU)やICDEの参加者とも交流し意見交換を行いました。

13日には、セミナーが開催されました。二つのサブテーマに基づきそれぞれ二つのセッションが行われました。

【第一部】サブテーマ「戦略と趨勢(Strategy and Trends)」

<セッション1>

- マーク・ニコラスICDE会長:「Starting with Open」

- 岩永学長:「Digital Empowerment for Building a Learning Society

<セッション2>

- OUC李松副学長:「Serving the Construction of a Learning Society Through Digital Empowerment for Open Education」

- アシャ・カンワール教授:「The Role of Open University in Building Learning Societies」

【第二部】サブテーマ「実践と創新 (Practice and Innovation)」

<セッション1>

- 中川次世代教育研究開発センター長と青木教授:「Overview of the Next Generation Education Research Center at the Open University of Japan」

- KNOUのイ・ボンミン教授:「Innovative Practices for Lifelong Learning: Insights from KNOU’s Online Exam」

<セッション2>

- OUC外国語学院院長の鄭霽鵬教授:「AI Empowered Large-Scale Personalized Learning」

- OUC学習資源部の李薇部長:「High-Quality Development of Digital Learning Resources: Practice of the Open University of China」

第一部ではOUC王学長とHKMUのLi学部長による開会挨拶がありました。

セッション1では、本学の岩永学長が「Digital Empowerment for Building a Learning Society」というタイトルで、デジタル技術の進歩とその利用による学習社会および生涯学習社会の実現可能性についての基調講演を行いました。

セッション2では、アシャ・カンワール教授から「The Role of Open University in Building Learning Societies」というタイトルで、世界各地における公開大学・公開教育の状況と社会に対する貢献について講演がありました。

第二部では会場を別室に変え、OUC-OUJ-KNOUの三大学によるセミナー(日中韓セミナー)が開催されました。

セッション1では、本学の中川次世代教育研究開発センター長と青木教授が、「Overview of the Next Generation Education Research Center at the Open University of Japan」のタイトルで講演を行いました。中川センター長からは2024年に新たに設置された次世代教育研究開発センターの概要について、青木教授からは同センターのユニットにおける各種研究計画についての説明を行いました。

セッション2では、OUC学習資源部の李薇部長より「High-Quality Development of Digital Learning Resources: Practice of the Open University of China」のタイトルで講演がありました。

その後、KNOUのKo学長より次年度にソウルで開催される第12回の日中韓セミナーに関する案内があり、2日間に渡る日中韓セミナーは幕を閉じました。

詳細につきましては、こちらをご覧ください。(英語・中国語のご案内となります。)

海外受講モニター調査のモニター募集のお知らせ(募集を締め切りました)

放送大学では、日本国外に住む方々へのサービス拡充を検討するため、海外から本学の授業を受講いただくモニター調査を実施しています。

引き続き2024年度第2学期もモニター調査を実施することとなりましたので、モニターとして本学の授業を受講いただける方を募集します。

<調査の詳細>

調査期間

2024年度第2学期(10月1日~2025年3月31日)中

調査内容

- 放送大学の学生として、授業を受講(放送授業・オンライン授業それぞれ1科目ずつ)*1 ※科目は以下から選択していただきます。(別紙1)【教養学部】2024年度第2学期調査対象科目

希望する方は、大学院科目を追加で1科目、計3科目を受講することができます。

(別紙2)【大学院】2024年度第2学期調査対象科目※放送授業では単位認定試験に合格した場合、オンライン授業では提出した課題により成績評価が行われ合格した場合は、単位を修得できます。

- アンケート等の調査に回答

モニター期間中の活動の詳細は、以下よりご覧ください。

「海外受講モニター調査・詳細のご案内」

調査人数

50人程度

費用

入学料・授業料・教材発送費用等は本学が負担します。

ただし、教材受け取りにかかる費用(関税等)が生じた場合は、モニターのご負担となります。*2

応募資格

- 調査期間中に日本国外に居住し、国際郵便により連絡が取れる方

- 受講に必要な日本語能力を有する方

- インターネット環境が整っており、PC、タブレット等のインターネットブラウザにより、放送大学のウェブサイトにアクセスできる方 ※インターネット配信視聴の推奨環境については、下記をご覧ください。

- 2024年10月1日現在満18歳以上である方

- 現に放送大学の学生でない方 ※ただし、過去に本学のモニター調査に参加したことのある方は応募可能とします。

応募締切

令和6年7月19日(金)23時59分(日本時間)

対象者の決定時期

モニターとして活動していただける方には、8月上旬頃にご連絡する予定です。

上記の調査の詳細を熟読の上、モニターに参加希望の方は、下記フォームからご応募ください。

*1:一部の国/地域では、オンライン授業の動画等を視聴できない可能性があります。ご自分のインターネット環境で、オンライン授業「体験版」を視聴し、視聴環境に問題がないことを確認の上、ご応募ください。

特に、下記の国/地域にお住いの方は、視聴できない可能性がございます。

- 中国(香港を除く)

- 北朝鮮

- イラン

- キューバ

- インドネシア

(利用制限の可能性)

- スーダン

- シリア

- ロシア

「体験版」にて視聴できなかった方は、本件担当までご一報いただければ助かります。今後の海外展開本格実施のための、貴重な資料とさせていただきます。

また、放送授業のインターネット配信についても、一部の国/地域で、不安定であることが報告されています。予めご了承ください。

*2:下記の国/地域では、テキストの受取りに関税がかかる可能性があります。(下記以外の国/地域でも、関税がかかる可能性があります)

<欧州>

オーストリア共和国、スウェーデン王国、スペイン王国、ドイツ連邦共和国、デンマーク王国、フランス共和国、ハンガリー、ベルギー王国、ポーランド共和国、

<アジア>

インドネシア共和国 ※金額は、欧州は国により異なり、数百円~5000円程度、インドネシアは、100円程度。

<個人情報について>

本調査に応募される方の氏名、住所、及び履修に関する内容などの情報は、本調査に必要な連絡のほか、印刷教材等の送付、本学からのお知らせやアンケート調査、本学の業務活動に限って使用します。

性別、職業、最終出身校、在住国などの情報は、統計資料として分析の上、パンフレット等への掲載に使用しますが、氏名、住所等の個人情報は掲載しません。

(お問い合わせ)

放送大学学園・海外受講モニター調査チーム

E-mail : zaigai-info@ouj.ac.jp

本ページに関するお問い合わせ

国際連携係 Eメールアドレス:kokusai@ouj.ac.jp